スギシタでは、素材や柄、用途に合わせ、日本の伝統的な染色技法を用いた「印染」から

最適な方法を選び、染物製品を制作しています。

代表的な印染(本染)である「引染」「捺染」の工程をご紹介します。

引染

捺染

-

01

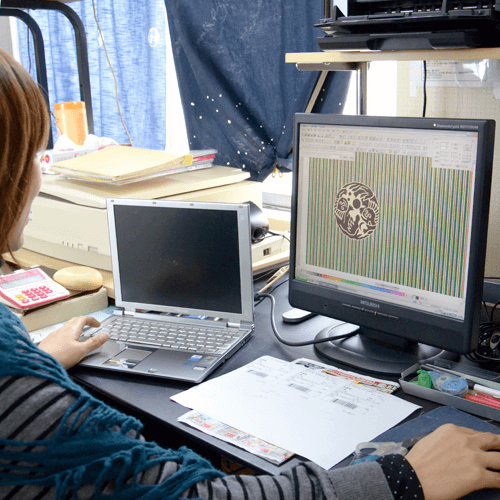

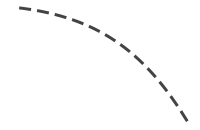

柄づくり(デザイン)・型紙づくり

文字や紋章、文様から職人が手描きし、彫刻刀で型紙をつくります。

最近では、画像やイラストなどをパソコンに取りこみデザインし、機械で型作製もできるようになりました。

そのため、昔はできなかった柄にも挑戦できるようになっています。

02

色づくり

染料を調合し、生地の切れはしに試し染めして、すぐに乾かし発色を確かめます。

少しずつ分量を変え、目指す色が出るまで、何度もくり返します。

「黒色」と言っても、数えきれないほどの色のバリエーションがあります。

03

糊置き

白く残したい部分にもち糊(防染糊)を置きます。

・「筒引き」・・・下絵を描き、〝筒(つつ)〟と呼ばれる絞り袋を使って糊を引く。

・「型糊置き」・・・生地に型紙を置き、ヘラを使って糊を置く。

仕上げに引粉(ひっこ)と呼ばれるおがくずや砂をまいて一日ほど乾かします。

04

地入れ

色ムラやにじみを防ぐための工程です。

〝布海苔(ふのり)〟と呼ばれる海藻を溶かしたものを、布表面(染色面)に均一にひきます。

05

染める・蒸す

色ごとに刷毛を使い分け、一色づつ職人の手で染めます。

ムラにならないよう、手を均一に動かします。

染めおわると蒸して色を定着させます。(固着剤を使用することもあります)

06

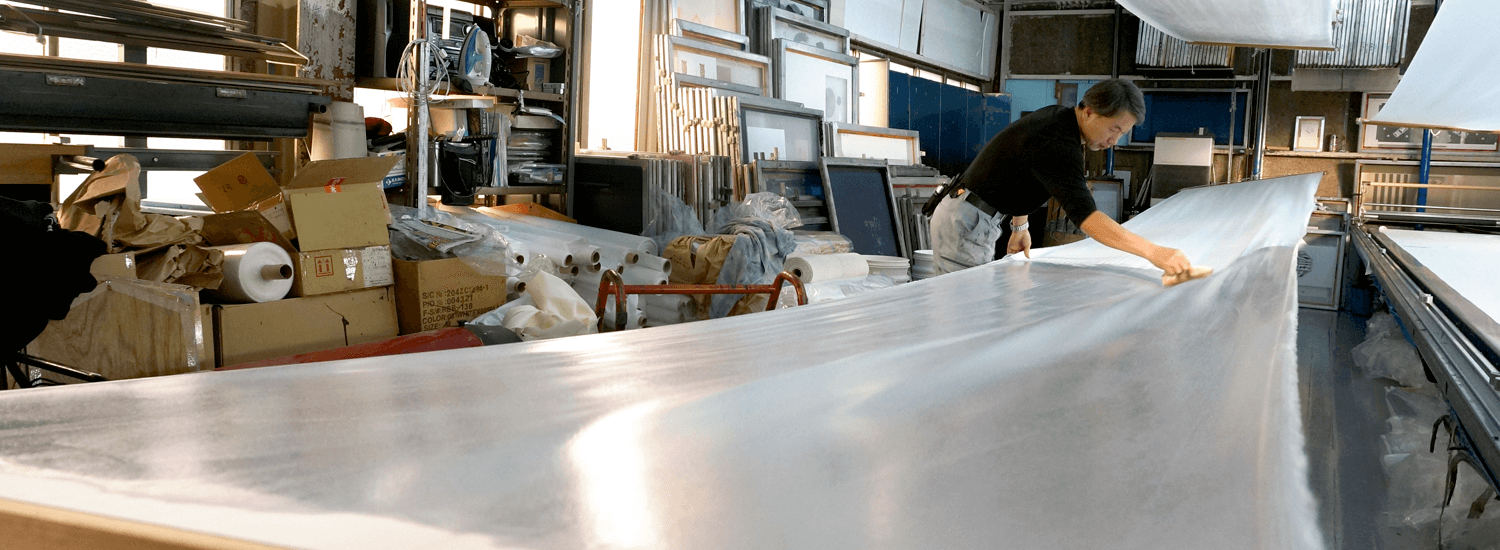

水洗い・乾燥

生地を洗いにかけます。

生地のなかの余分な染料を洗い流すとともに、白く仕上げる部分の糊を落とします。

絹製品はすべて手洗いし、最後にたわしでブラッシングします。

綿製品は機械で洗濯し、余分な染料や糊が落ちるまで、温度調整しながら洗いをかけます。

その後、脱水し、室内で自然乾燥させます。

07

仕立て(裁断・縫製)

ご希望の商品へ仕立てます。

最後に丁寧にアイロンをかけ、完成です。

-

01

柄づくり(デザイン)・型紙づくり

捺染では一色ごとに型紙をつくります。5色使う製品では型紙は5枚要ります。

文字や紋章、文様から職人が手描きし、彫刻刀で型紙をつくります。

最近では、画像やイラストなどをパソコンに取りこみデザインし、機械で型作製もできるようになりました。

そのため、昔はできなかった柄にも挑戦できるようになっています。

02

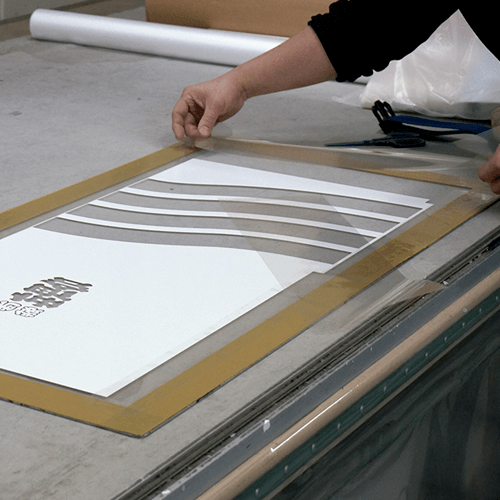

型紙貼り

作製した型紙をシルクスクリーンに貼り付けます。使う色の数に合わせ、1色につき1枚の型紙(型版)をつくります。

03

色糊づくり

糊と染料を混ぜて色糊をつくります。

調合は、その日の天候や気温、湿度など自然環境に作用されます。職人は過去の経験から、微妙に染料の配合を調整することで目指す発色の色糊をつくります。

04

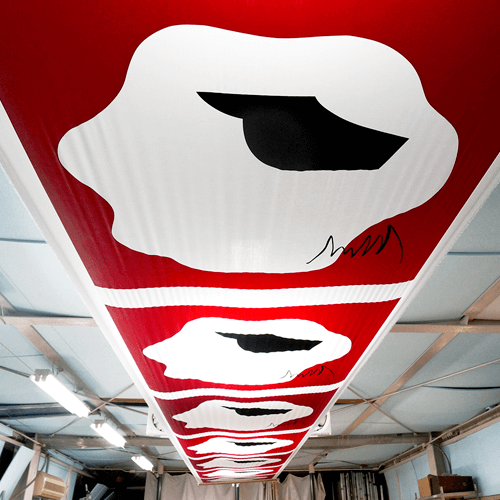

スキージング・染める

白い生地の上に、型紙を貼ったシルクスクリーンを乗せ、粘度を調整した色糊をスキージと呼ばれる板(ヘラ)で均一にのばします。

この作業を使う色の数だけ繰り返します。

05

乾燥・蒸し

張木で生地を引っ張り、室内で自然乾燥させます。

その後、蒸して色を定着させます。

06

水洗い・乾燥

余分な染料をしっかり洗い流します。

染料の抜け具合を見ながら、水温や洗う時間などを調節します。

脱水し、干して乾燥させます。

07

仕立て(裁断・縫製)

ご希望の商品へ仕立てます。

最後に丁寧にアイロンをかけ、完成です。

メールでの

お見積もり・お問い合わせ

製作・商品開発のご相談、その他ご不明な点、

ご要望など、お気軽にお問い合わせください。

※休業日は翌営業日以降の対応となります。ご了承ください。

お電話での

お見積もり・お問い合わせ

電話受付時間(月~金)9:00~17:00

定休日/土曜・日曜・祝日

FAX 075-822-1588(24時間受付)

ご不明な点など、お気軽にお問い合わせください。

※休業日は翌営業日以降の対応となります。ご了承ください。